Recetario No. 8: Elaboración de queso con cardo

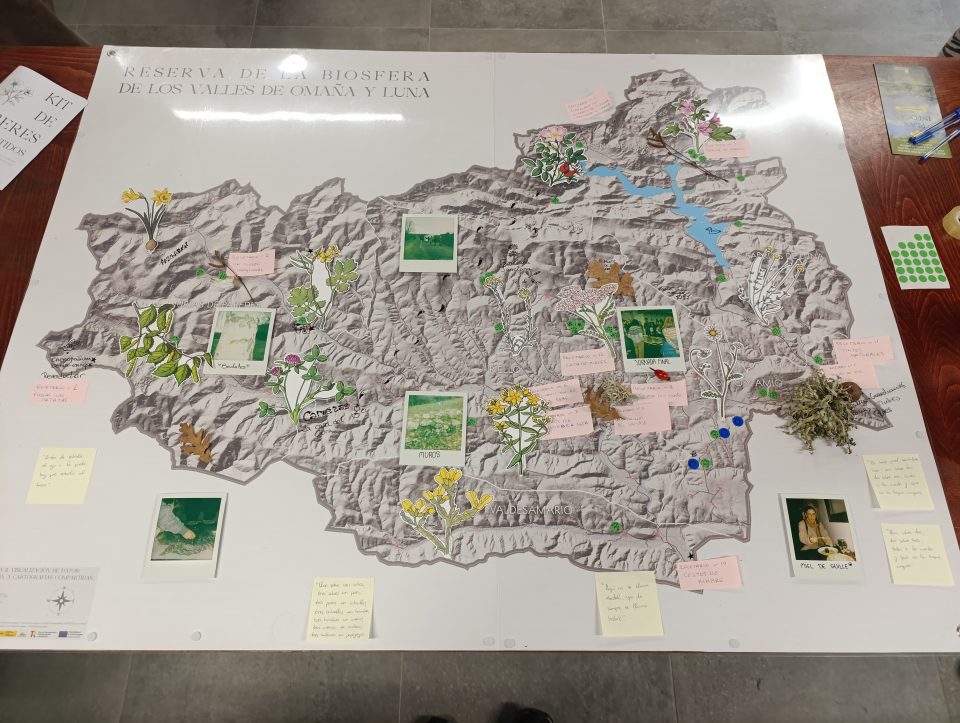

La tarde del domingo 13 de julio nos reunió de nuevo en Riello, esta vez con olor a leche templada, a cuajo suave y a recuerdos que no se evaporan. Afuera, las sombras alargadas del verano empezaban a estirarse por los prados, mientras dentro del pabellón deportivo se cocía, una vez más, un encuentro entre generaciones, sabores y saberes. Nos acercamos desde distintos pueblos de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, convocados por una nueva entrega de nuestros Recetarios, esos encuentros que huelen a cocina antigua, a calecho al atardecer y a filandón frente a la cocina de leña, donde las historias se contaban mientras se hilaba, se remendaba o se dejaba reposar la masa. Espacios de escucha y de hacer, donde lo práctico y lo simbólico iban de la mano, y donde cada gesto —por pequeño que fuera— formaba parte de una sabiduría tejida con tiempo, con barro y con memoria. Son esos saberes los que queremos seguir recogiendo, compartiendo y celebrando juntos.

En esta ocasión, el protagonista era el queso fresco, uno de los productos más simbólicos de nuestras despensas, humilde en su forma, pero cargado de cultura, técnica y tradición. Una elaboración que, pese a su sencillez, encierra todo un universo de conocimiento transmitido de madres a hijas, de vecinos a nietos, de manos que ya no están a otras que hoy quieren seguir aprendiendo.

La propuesta era clara pero profunda: aprender a cuajar la leche como antes, usando solo lo que el entorno —y el ingenio— ponían al alcance. Para guiarnos en este cruce entre ciencia, práctica y memoria viva, contamos con la sabiduría curiosa y entusiasta de María Jesús, vecina de Villaceid, que elabora queso casero de forma habitual y disfruta probando con distintos cuajos naturales: vinagre, zumo de limón o incluso el cardo borriquero (Onopordum acanthium y Cirsium spp.), esa planta que muchos consideran maleza y que sin embargo, cuando se la deja hablar, cuenta recetas escondidas entre espinas.

Junto a ella, quisieron estar también algunas de las voces que sostienen este proyecto: Mari Carmen, la antigua panadera de Riello, y Rosario, de Bonella, que recordaron cómo se conseguía antes el cuajo y cómo se usaban herramientas como la zapica para ordeñar o la quesera para escurrir el queso. Neli y Esther, de Villanueva, nos hablaron de las recetas de sus madres: prensado largo, baños de salmuera y esa paciencia sabia que da el tiempo. De hecho, Neli nos contó cómo su madre usaba una prensa artesanal para que el queso tomase cuerpo durante 12 horas antes de llevarlo al salado. José Antonio Manilla, vecino de Villanueva y uno de los últimos en conservar vacas de leche en la zona, nos cedió con generosidad la leche para el taller y fue quien nos recomendó contactar con Esther, conocedora a fondo de la receta tradicional.

Y como no podía ser de otra manera, Angelín de Riello, que guarda con cariño toda clase de herramientas y utensilios antiguos, nos prestó dos queseras y una zapica para que el público pudiera ver de primera mano con qué se hacía el queso antes. Siempre podemos contar con él cuando se trata de rescatar memoria material del territorio.

Ya con todos estos saberes sobre la mesa, nos pusimos manos a la obra. María Jesús nos explicó cómo, si bien el queso tradicional se elaboraba con leche cruda, hoy en día es recomendable pasteurizar para evitar riesgos sanitarios. Bastaría con calentar la leche a 72 °C durante 15 segundos, un procedimiento que no elimina las enzimas necesarias para el cuajado, como nos explicó Elicio, veterinario de Riello durante muchos años.

Después dejamos que la leche enfriara un poco, y al llegar a unos 37 °C, añadimos el cuajo. En este caso, vinagre, a razón de medio vaso por litro de leche, y una pizca de sal al gusto. Para quien quiera probar con el cuajo vegetal de cardo, basta con secar unos pétalos (uno o dos pellizcos por litro de leche), dejarlos en remojo en un vaso de agua hasta que el líquido adquiera un tono blanquecino, y utilizar esa infusión como cuajo.

A partir de ahí, todo fluye: remover durante 10 minutos, observar cómo se forman los grumos, colar el suero con una coladera, y volcar el cuajo en la quesera. Para facilitar el prensado, se pueden apilar unas queseras sobre otras. Como nos contaban las gentes de antes, el suero se aprovechaba también para dar de comer a los cerdos, “porque tenía mucho alimento”.

Cerramos la jornada con una cata de los quesos que María Jesús había preparado el día anterior con la misma leche y dos cuajos diferentes: vinagre y limón. Pudimos comprobar las diferencias: el limón da una textura más suave y untuosa, similar al requesón; el vinagre, una consistencia más firme, como la del queso fresco tradicional. Ambas opciones igual de exquisitas.

Somos Agua II cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

- Cardo borriquero (Onopordum acanthium) en flor.

- Inflorescencias de dos especies de cardo que pueden usarse para cuajo.

- Plano general del queso elaborado y varios cuajos naturales.

- Plano general de la mesa de trabajo.

- Removiendo el cuajo recién echado sobre la leche templada.

- Queso fresco en la quesera para separar el suero.

- Asistentes al recetario.

- Queseras (arriba) y zapicas (abajo) utilizadas para extraer el suero del queso y ordeñar, respectivamente.

- Prensa casera que utilizaba la madre de Neli para elaborar el queso curado.